【第79回】日英学生会議に果敢に挑戦!松岡徹治さんに再インタビュー🎤✨

よろしければ上の♡をポチッとしていってください!

とっても励みになります🥰

とてもお久しぶりのインタビュー記事です!!🎤✨

今年も残り2か月弱。皆さん、したかったことは達成できていますか?👀

「何か新しいことしてみたかったな~」「大学以外で英語使わなかった🌀」「留学行きたい気がするけど何もしなかった…」というあなた。この記事を読めば来年のToDoリストにひとつ増えること間違いなし。

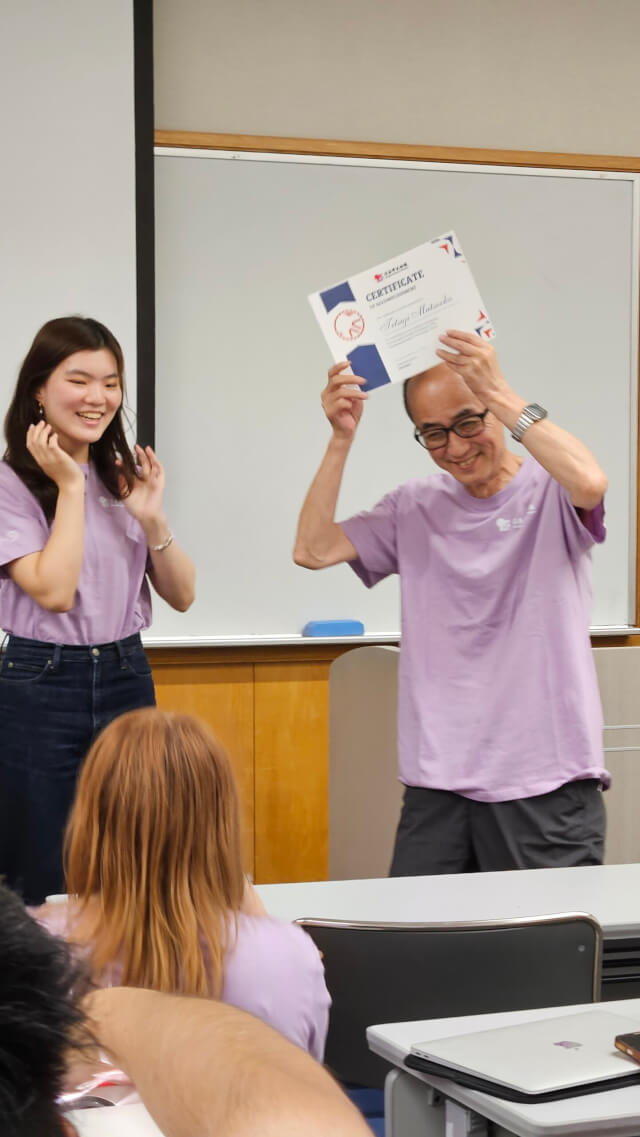

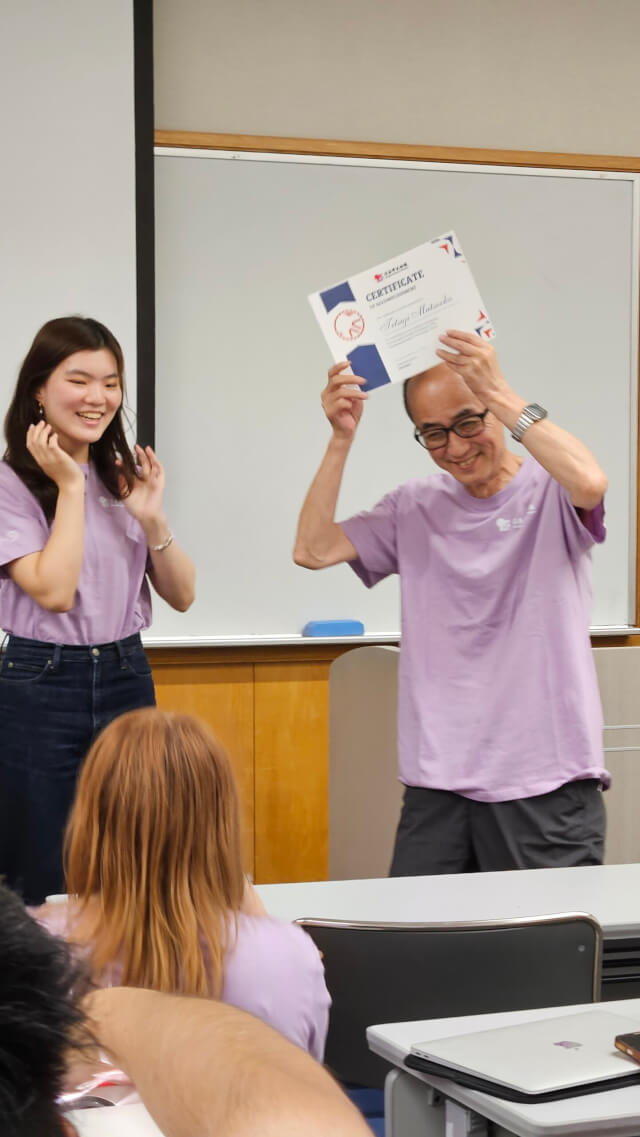

さて今回は、社会人学生(第2部英米学科)の松岡さんに

再インタビュー!

今年の夏に「日英学生会議」に参加されたそう。

外大生にピッタリだというこのプログラム、一体どんな内容なんでしょうか!

日英学生会議って?

学生が主体となって運営する、日英間の学術交流プログラム。2016年設立。

毎年夏に開催され、日英両国の大学生・大学院生が1週間ほど日本または英国で集まり、

専門家の講義を受けたり、現代社会の課題について議論・提案したりする。(参加費は別途必要)

学問的な交流に加えて、日英の文化的な繋がりを深めるイベントも行われ、国境を越えた友情とネットワークの構築を目指す。

(公式Webサイトより作成)

隔年で日本開催かイギリス開催か変わるよ。

運営もすべて日英の学生が行っているんだって✨

今年度の開催は終了したよ。今年は東京開催だったので、来年はイギリスの予定!

参加するには選考を通る必要があるので注意!松岡さんの体験談は要チェックだね!

参加したきっかけ

もともとは

日米学生会議の方に応募していたのですが、残念ながら選考に通らなかったんです。

そのときに見つけたのが

日英国際会議でした。

社会人学生(Mature Student)ではありますが、大学生としての特権が生かせるのではないかと思いました。事前に年齢に制限があるかを確認したところ、大学生・大学院生であれば問題ないということでしたので、思い切って応募してみました。

今年は東京開催でロンドンよりも応募しやすかったのもあり、せっかくなので参加することにしました。

初めにZoomで開催された説明会に参加しました。参加者はもちろん20歳前後の学生が多かったのですが、2部生の参加も構いませんでした!

選考の雰囲気、対策など📚

~選考の流れ(松岡さん談)~

一次試験:5月上旬に3題のテーマについてのエッセイを提出。(英語300語、または日本語500字)

5月下旬に合格通知を受領。

二次試験:6月初旬にZoomで実施。面接はすべて英語で、日英学生会議の実行委員との質疑応答が約40分。

ここでのテーマは、エッセイでも書いた「格差」についてだったそう。

エッセイはまずテーマが与えられていたのでそれに沿って考えました。例えば、今年の選考では「格差」についての意見を求められました。大学の課題と似ていたので、習った書き方で進めたり色々調べたりすればそこまで問題なかったです。

外大生は授業でたくさん作文していると思うので、アドバンテージがあると思いますよ!

一次試験のハードルはそこまで高くなかったということですね。二次はどうでしたか?

日英学生会議は日英の学生で運営されてて、その皆さんが面接官もされているんですね。イギリスの学生さんが面接官だったのでオンラインでした。皆さんもちろん英語はネイティブですよ。

そうです。ここでも格差をテーマとした質疑応答でした。自分の意見に論理性が無いと、流ちょうに話せる方でも難しいかもしれません。

なので、事前準備として想定質問をChatGPTで挙げてもらったり自分で考えたりして、自分なりの答えをまとめてから臨みました。

というよりかは、一次選考で書かされたエッセイをもとに質問された印象です。突拍子もない質問はなかったです。

ただ、1~2分間ぐらいスピーチできないと厳しい気がしますね😅

そして6月中旬に合格通知が届いたよ🎉

松岡さんはとても驚いたんだって!

無事突破!顔合わせに進む…。

そんな選考を無事突破されたんですね!凄いです。次はZoomで参加者同士の顔合わせがあったそうですね。

1回目はPowerPointのスライドを使って自己紹介しました。自分の大学についてや、趣味など…

2回目は事前に読み物に目を通してきて、他の参加者と意見を交わすようなものです。

緊張している方もいましたが、どちらもそこまで堅苦しい雰囲気ではなかったので、リラックスして参加できましたよ。

2025夏、ついに会議スタート!🔥

2025年8月24日~9月1日の7日間、東京のオリンピック青少年センターで泊まり込みで行われた。

今年度のテーマは”Navigating Divides in a Modern World”(現代社会の分断を乗り越える)

この会議はさらに3つのプログラムに分けられていたそうですね。

そうです。大きく分けると、まず講演会などでテーマに沿った座学を受けて、次に交流をかねてフィールドトリップに行き、最後にチームごとにプレゼンを行いました。

参加者は25人で、発表は日英混合の4人チームずつでした。

今年は日本の大学から13名、イギリスの大学からは12名参加したよ。

分断、いわゆる格差ですが、それにも様々な種類がありますよね。教育格差、地域格差…その中には無くせそうなもの、反対に無くすのが難しいものもあります。

この会議では前者、無くすことで世界がより良くなる格差に目を向けて、それを解消するための行政的な施策を提案することがゴールでした。

Step1:インプット

まずは講演会や講義を受けたそうですね。

ちなみにどういった内容でしたか?

その中の1つを挙げるなら、北九州大学の先生からジェネレーションギャップのお話を聞きましたね。そのギャップをどうしたら埋められるか?というテーマで。

その時に出てきた例で…たとえば市民講座を開いたとき世代の違う方にどう話を納得してもらえるかとか、自分の年の離れた家族と話を合わせるにはどうしたらいいかとか。

若い学生だけではなく、私のような学生もいたので面白くなりましたよ(笑)

お互いが不利益を被るわけじゃなければ、このギャップは必ずしも埋める必要ないと半ば冗談でいってみたりね。いずれ皆さんも年を取るし、ジェネレーションギャップが生まれるのは世の常だから。

たしかに…!松岡さんのように違う立場からの意見をもらえれば、議論のスパイスになりますね!

Step2:フィールドトリップ&交流🍻

フィールドトリップでの集合写真📸左上が松岡さん。

東京の両国にある「すみだ北斎美術館」に。葛飾北斎についての美術館です。半日そこで過ごして、その後は自由行動でした! すこし脱線しますが、松岡さんはこの7日間のあいだにお誕生日を迎えられたんですよね!

そうなんです。プログラム初日にアイスブレイクで誕生日順に並んだので、私の誕生日が8/27だと分かったんですね。

そこで委員長たちが考えてくれていたのか、27日のプログラム終了後、ケーキが出てきたんです。ものすごいサプライズでしたね(笑) 本当に感激しました。

皆さん明るく活気があって、議論ではとても真剣で、メリハリがあって素晴らしかったです。

毎日の活動が終わるたびに、皆で飲みに行こうと誘う人が必ず誰かいました!今日は渋谷行こう!みたいにね。私はなかなかついていけなかったですが(笑)

ちなみに、この期間中は決まったところで宿泊していたんですか?

そうです。オリンピック青少年センターの簡易宿でね。私は1人部屋を用意してもらいましたが、基本的に2人部屋だったそうです。クラブの合宿みたいなので、皆仲良くなってましたよ。宿に近い渋谷や新宿に繰り出したり、カラオケ行ったり…

参加者同士が交流する機会もたくさんあったんですね!いいなあ~

Step3:練りに練ったプレゼン!

~プレゼンについて(松岡さん談)~

会議最終日に学生4人ずつの6チームで、テーマ「格差」についての小論文提出とプレゼンを行った。

チームごとに討議し、準備の延べ時間は約2.5日。

小論文、プレゼン資料はすべて英語。基本的にチームでの討議も英語だったそう。

発表時間は10分で、質疑応答は5分だったので、チームでA4 10枚程度の原稿を準備しました。もちろん英文です。

自分の力だけではもちろん難しかったので他のメンバーにたくさん頼りましたよ(笑) 自分では2~3ページ書いて、それをほかの人の原稿とまとめてもらったり。

同じチームにロンドン大学の学生ですごく熱心な方がいて。その方にきっちり整えてもらったので事なきを得ました。

発表についてもその方が中心となって意見を出してくれたので、自分はときどき口を挟む、といった感じでした。

他の参加者の皆さんもものすごく優秀で、日本のトップ層の学生が選考をくぐり抜けてきたんだなと思いましたね。

その中で意見を出し合えるなんて、たくさん刺激を貰えそうですよね。

自分の年齢からして通るとはあまり思ってなかったので、本当に驚きですよね。こういう所でも、この会議の公平性やDiversity、Inclusiveな面を実感しました。

アイデア出しは頭を使いましたね。この期間中、夕方5時には一応プログラムが終了するんですが、その後も1、2時間残って議論しつづけることもありました。

リーダーがほぼ徹夜で頑張っていた日もあった気がしますね。私は楽させてもらったかもしれません😅

若い学生が主体的に動くためのイベントだと元々思っていたので、自分はがつがつ前に出るのではなく助言する立場をとりました。なのでそこまで大変ではなかったかもしれませんね。皆さん真剣に取り組んでいましたよ。

やっぱりその意見交換ですね。楽しいと思う方が多かったですよ。頭の体操になりますし。あとは、それぞれの発表の評価は自分たちで行ったんですが、それが良かったですね。

他のチームの発表も「ここまでやるか!」と思えるぐらいきっちりしたものでした。しっかり文献も読まないといけないので、体感、1週間で論文一つ書き上げるぐらいのレベルでした。

参加チーム以外の第三者からフィードバックももらえますか?

今回はそのようなことは無かったですね。学生同士で評価しあうのも面白い経験なので、これはこれでいいと思います。

皆さん半端ではなかったですね。帰国子女の方もいましたし、どこでここまで身に着けたのかと思うぐらい流ちょうな人も。

クラスの中で特に英語が堪能な人がぎゅっと集まった感じです。私自身も相当刺激を受けました!

文献探し、小論文作成、発表…英語4技能すべてが試される良い機会ですね。

外大生へのおすすめポイント

外大生におすすめできるポイントを挙げるとしたら、他にどんなものがありますか?

外大生の中で、留学が気になってる人はいいかもしれませんね。

1週間の短いプログラムですが、短期留学並みに密度が濃いものでしたよ。夏休み中の開催なので参加しやすいですし、留学の疑似体験になると思います。

あと一番感じたのは、参加する学生の質が高いということです。参加者は東大や京大、九大の学生など…レベルの高い学生同士で議論することは、今後の勉強のモチベーションになるぐらい刺激を受けます。

帰国子女でケンブリッジ大に進学した人や、中国出身で東大に進学し日英中のトリリンガルの人がいたり、イギリスの大学生といっても多国籍な方たちが集まっていて、皆さんの能力がものすごく高かったです。面白かったですよ。

あとはもちろん、運営委員の学生の方々も優秀でしたよ。

ここでの経験はすごく自信に繋がると思います。自分で言うのはおこがましいのですが、ここに参加できていること自体が凄いんですよ。

私は30年間英語で仕事してきたので、経験値でここまで来たという感じです。でも若い時にこういう経験をすることで、これだけのことをやり切った!という自信がついて、今後きついことがあっても乗り越えられそうな気がしますね。

国際交流もできますしガクチカにもなると思うので、ぜひ皆さんにも経験してもらいたいです。

貴重なお話をたくさん聞かせていただき、ありがとうございました!!

プログラムの詳細はこちら!

日英学生会議 公式Webサイト

松岡さんの過去のインタビュー

社会人大学生松岡徹治さんにインタビュー!三度目の大学生活を送るまでの経緯とは?その思いに迫ります!...

ここまで読んでいただきありがとうございました!

KCUFSプラスの運営する当サイトKCUFS+では、これからも様々な活動に取り組む外大生のインタビュー記事を掲載していきます!

インタビュー希望・推薦はこちらのフォームにご記入をお願いします✨

よろしければ記事下の♡をポチッとしていってください!とっても励みになります🥰

また、最近記事に対するコメントも追加できるようになりました👏記事を更にスクロールして、感想等を残してみてください!

この記事へのコメントはありません。